TOP > 冬の脱水症状は要注意!隠れ脱水の症状チェックと効果的な対策方法

冬の脱水症状は要注意!隠れ脱水の症状チェックと効果的な対策方法

本ページはプロモーションが含まれています

冬の脱水症状は本当に要注意!多くの人が見落とす「かくれ脱水」の危険性

「冬に脱水症状なんて起こるの?」と思っていませんか?

実は、冬こそ脱水症状に要注意の季節なんですよ。

暑い夏とは違い、冬の脱水症状は「かくれ脱水」や「隠れ脱水」と呼ばれ、気づかないうちに進行してしまう特に危険な状態です。

寒さで喉の渇きを感じにくく、汗をかかないからといって油断していると、知らず知らずのうちに体内の水分が不足し、深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。

冬場でも成人は1日約2,500mlもの水分を体外に排出しており、適切な水分補給なしには脱水症状のリスクが高まることが明らかになっています。

特に高齢者や小さなお子さんは、体の水分調節機能が弱いため、より一層の注意が必要ですよ。

なぜ冬に脱水症状が起こるの?3つの主要原因を詳しく解説

冬の脱水症状が起こる原因を正しく理解することで、効果的な対策を立てることができます。

原因①:空気の乾燥による水分蒸発の増加

冬は湿度が夏場と比べて20%以上も低下し、12月から2月にかけては年間で最も乾燥する時期になります。

さらに暖房器具の使用により、室内の湿度はさらに下がってしまいます。

この乾燥した環境では、私たちの体から「不感蒸泄」という無意識の水分蒸発が増加します。

不感蒸泄とは、呼気から約300ml、皮膚から約600ml、合わせて1日約900mlもの水分が気づかないうちに失われる現象のことです。

つまり、汗をかいていないように見えても、実際は大量の水分が体から失われているんですよ。

原因②:喉の渇きを感じにくくなる生理現象

寒さによって体温が下がると、私たちの体は水分補給への欲求を感じにくくなります。

これは人間の生理的な反応で、寒い環境では体温を保持することが優先され、喉の渇きという感覚が鈍くなってしまうのです。

また、近年のマスク着用により、さらに喉の渇きを自覚しにくくなっているという専門家の指摘もあります。

原因③:水分摂取量の大幅な減少

冷たい飲み物を避けがちになる冬場は、自然と水分摂取量が減少します。

推奨される1日の水分摂取量は約1,200ml(コップ約6杯分)ですが、冬場はこの半分以下しか摂取していない人も少なくありません。

さらに、コーヒーや紅茶などのカフェイン飲料に頼りがちになることも、利尿作用により脱水を促進する要因となります。

あなたは大丈夫?冬の脱水症状をセルフチェックしてみましょう

以下のチェックリストで、現在のあなたの状態を確認してみてください。

身体的なサイン

□ 口の中や唇が乾燥している

□ 皮膚がカサカサしている

□ 食べ物が飲み込みにくい

□ 体がだるく、疲れやすい

□ めまいやふらつきがある

□ 頭痛が続いている

□ 手足の先が冷たい

□ 尿の回数が減っている

□ 尿の色が濃い黄色やオレンジ色になっている

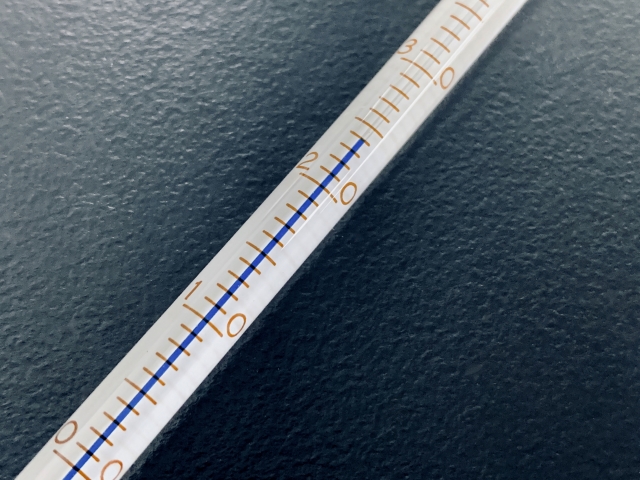

尿の色チェック

尿の色は脱水状態を判断する最も簡単で確実な方法です。

正常な状態では薄い黄色ですが、水分不足が進むと濃い黄色からオレンジ色、さらには茶褐色へと変化します。

朝起きた時の尿が濃い色をしている場合は、前日の水分補給が不足していた証拠ですよ。

爪押しテストで血流チェック

親指の爪を5秒間強く押して離し、白くなった部分がピンク色に戻るまでの時間を測ってください。

3秒以上かかる場合は、血流が悪くなっている可能性があり、脱水が疑われます。

3つ以上当てはまる場合は、かくれ脱水の可能性が高いので、すぐに水分補給を始めましょう。

特に要注意!高齢者と子どもの冬の脱水症状対策

高齢者が特に危険な理由

高齢者は体内の水分量が成人より少なく、腎機能の低下により水分調節能力が衰えています。

さらに、喉の渇きを感じる感覚も鈍くなるため、脱水に気づきにくいという特徴があります。

高齢者の場合、軽度の脱水でも血液がドロドロになり、脳梗塞や心筋梗塞のリスクが急激に高まるため、家族による見守りが重要です。

子どもの脱水症状を見極める方法

小さなお子さんは自分で喉の渇きをうまく伝えられないことが多いため、保護者が注意深く観察する必要があります。

子どもの脱水症状のサインとして、普段より元気がない、おしっこの回数が減る、泣いても涙が出ない、口の中が乾いているなどがあります。

また、子どもは大人よりも体重に占める水分の割合が高いため、少しの水分不足でも深刻な状態に陥りやすいことを覚えておきましょう。

今すぐ実践できる!冬の脱水症状を防ぐ効果的な対策方法

タイミングを決めた計画的な水分補給

起床時、朝食時、10時、昼食時、15時、夕食時、入浴後、就寝前の8回に分けて、それぞれコップ1杯(約200ml)の水分を摂取することを習慣化しましょう。

特に起床時と就寝前の水分補給は、夜間の不感蒸泄による水分不足を補うために非常に重要ですよ。

冷たい水が苦手な方は、白湯や常温の水がおすすめです。

室内環境の改善で脱水を予防

加湿器を使用して室内の湿度を50~60%に保ちましょう。

加湿器がない場合は、濡れたタオルを干したり、観葉植物を置いたり、お湯を入れた器を置くことでも湿度を上げることができます。

また、暖房の設定温度を18~20℃程度に抑えることで、過度な乾燥を防ぐことも大切です。

効果的な水分補給のための飲み物選び

基本的には水や白湯が最適ですが、発汗や体調不良により電解質も失われている場合は、経口補水液も効果的です。

ただし、コーヒーや紅茶、アルコール類は利尿作用があるため、水分補給としては適していません。

果汁100%のジュースには水分と共にビタミンも補給できますが、糖分が多いため飲み過ぎには注意が必要です。

食事からの水分補給も忘れずに

温かいスープや味噌汁、鍋料理など、水分を多く含む料理を積極的に取り入れましょう。

根菜類や葉物野菜をたっぷり使った料理は、水分補給と栄養摂取を同時に行える優秀な選択肢です。

また、みかんやりんごなどの冬の果物も、水分とビタミンCを同時に摂取できるのでおすすめですよ。

安全で美味しい水を手軽に!ウォーターサーバーのメリット

冬の水分補給を習慣化するために、ウォーターサーバーの導入を検討してみませんか?

ウォーターサーバーなら、いつでも適温の美味しい水を手軽に飲むことができ、家族全員の水分補給をサポートします。

特に、温水機能付きのウォーターサーバーであれば、寒い冬でも温かい飲み物をすぐに作ることができ、白湯を飲む習慣も簡単に取り入れられます。

また、ボトル交換の際に月間の水消費量を把握できるため、家族の水分摂取量を客観的に管理することも可能です。

安全で美味しい水へのアクセスが簡単になることで、自然と水分補給の頻度が増え、冬の脱水症状予防に大きく役立ちますよ。

緊急時の対処法と医療機関受診の目安

軽度の脱水症状を感じた時の応急処置

めまいや軽い頭痛などの症状を感じた場合は、まず安静にして常温の水をゆっくりと飲みましょう。

一度に大量の水を飲むのではなく、15分おきにコップ半分程度の水を数回に分けて摂取することが効果的です。

吐き気がある場合は、経口補水液を少量ずつ、時間をかけて摂取してください。

すぐに医療機関を受診すべき症状

以下の症状が現れた場合は、重度の脱水症状の可能性があるため、すぐに医療機関を受診してください。

・激しい頭痛や吐き気が続く

・意識がもうろうとしている

・立ち上がれないほどのふらつき

・尿が12時間以上出ない

・体温が38℃以上の発熱

特に高齢者やお子さんの場合は、軽い症状でも急激に悪化する可能性があるため、早めの受診を心がけましょう。

まとめ:冬の脱水症状対策で健康な毎日を送りましょう

冬の脱水症状は、夏の熱中症と同じくらい深刻な健康問題です。

しかし、正しい知識と適切な対策により、十分に予防することができますよ。

毎日の水分補給を習慣化し、室内環境を整え、体の変化に敏感になることで、あなたとご家族の健康を守ることができます。

特に「喉が渇かないから大丈夫」という思い込みは危険です。

冬でも意識的な水分補給を心がけ、セルフチェックを定期的に行い、必要に応じて医療機関の相談も受けながら、寒い季節を元気に乗り切りましょう。

今日から実践できる簡単な対策から始めて、冬の隠れ脱水に負けない健康な体づくりを目指してくださいね。

おすすめ記事

-

2025.10.27

ウォーターサーバーの水が臭い!8つの原因と今すぐできる対処法を徹底解説

-

2025.08.20

脱水の初期症状チェックリスト!見逃すと危険な体のサインと対処法

-

2025.10.24

ウォーターサーバーの水漏れ修理完全ガイド!原因・応急処置・予防策を徹底解説

-

2025.08.18

ペットの水は何がベスト?愛犬・愛猫の健康を守る正しい水選びガイド!

-

2025.10.30

中国茶がおいしくなる水の選び方!軟水・硬水の違いと最適な水を徹底解説