TOP > 【完全版】水出しのコツを徹底解説!失敗しない黄金レシピで美味しく作る方法

【完全版】水出しのコツを徹底解説!失敗しない黄金レシピで美味しく作る方法

本ページはプロモーションが含まれています

暑い季節になると恋しくなる、ひんやり美味しい水出し茶。

でも「作ってみたけど思うような味にならない」「渋くなってしまった」なんて経験はありませんか?

実は水出しには、美味しく作るためのちょっとしたコツがあるんです。

今回は、初心者の方でも失敗しない水出しの黄金レシピから、よくあるトラブルの解決策まで、プロ直伝のコツを詳しくお伝えしますね。

この記事を読めば、あなたも今日から水出しマスターになれますよ!

水出しを美味しく作る4つの黄金ルール

美味しい水出し茶を作るコツは、実はとってもシンプル。

「比率×時間×温度×水質」の4つのポイントを押さえれば、誰でも安定して美味しい水出し茶が作れるんです。

まずは基本の黄金ルールをしっかり覚えましょう。

ルール1:比率を正確に守る

水出し茶の美味しさを左右する最重要ポイントが、茶葉と水の比率です。

多すぎると渋くなり、少なすぎると物足りない味になってしまいます。

基本の黄金比率を覚えて、毎回安定した美味しさを実現しましょう。

ルール2:時間をきちんと管理する

「長く抽出すれば濃くなる」と思いがちですが、実は時間が長すぎると渋みや雑味が出てしまうんです。

茶葉の種類によって最適な抽出時間は変わりますが、基本的には3〜8時間が目安ですよ。

ルール3:温度は冷蔵庫でキープ

常温で抽出すると雑菌が繁殖しやすく、味も渋くなりがち。

必ず冷蔵庫で抽出することで、安全で美味しい水出し茶ができあがります。

ルール4:水質にこだわる

使う水によって、同じ茶葉でも味が大きく変わります。

軟水を使うことで、茶葉本来の旨みや甘みを最大限に引き出せるんです。

茶葉別!失敗しない水出しレシピ

茶葉の種類によって、最適な比率や時間は異なります。

ここでは、人気の3つの茶葉について、失敗しない黄金レシピをご紹介しますね。

水出し緑茶の黄金レシピ

深蒸し茶を使うのがコツです。

低温でも成分が出やすく、旨みがしっかり感じられる美味しい水出し緑茶ができますよ。

【材料】

– 深蒸し緑茶:15g

– 軟水:750ml(1:50の比率)

【作り方】

1. 清潔な容器に茶葉を入れる

2. 冷たい軟水を注ぐ

3. 冷蔵庫で3〜6時間抽出

4. 茶葉を取り出して完成

途中で軽く容器を揺すると、全体がよく混ざって均一に抽出されます。

水出し紅茶の黄金レシピ

紅茶は香りを重視するなら軟水、ミルクティーにするなら中硬水がおすすめです。

【材料】

– ティーバッグ:2〜3個(茶葉10〜12g相当)

– 軟水:1L

【作り方】

1. フタ付き容器にティーバッグと水を入れる

2. 冷蔵庫で8〜10時間抽出

3. ティーバッグを取り出して完成

ストレートで飲むなら軟水で香りを楽しみ、ミルクティーにするなら中硬水でコクを出しましょう。

水出しコーヒーの黄金レシピ

コーヒーは粗挽きを使うのがポイント。

中深煎り〜深煎りの豆を選ぶと、安定した美味しさが楽しめますよ。

【飲み切り用(1:10)】

– 粗挽きコーヒー:100g

– 軟水:1L

– 抽出時間:8時間

【濃縮用(1:5)】

– 粗挽きコーヒー:200g

– 軟水:1L

– 抽出時間:8時間

※飲むときに1:1で水や牛乳で割る

抽出後は必ずコーヒー粉を取り出し、密閉容器で冷蔵保存してくださいね。

これで解決!よくある失敗と対策法

水出し茶を作っていて「あれ?なんだか思った味と違う…」なんてことはありませんか?

ここでは、よくある失敗例とその解決策をご紹介します。

これを読めば、もう失敗知らずの水出しマスターになれますよ!

渋い・苦いときの対策

「せっかく作った水出し茶が渋くて飲めない…」

そんなときは、次の点をチェックしてみてください。

【原因と対策】

– 抽出時間が長すぎる→時間を1〜2時間短縮する

– 茶葉が多すぎる→茶葉量を1〜2割減らす

– 硬水を使っている→軟水に変える

特に緑茶や紅茶は、抽出時間を短めにするだけで驚くほど味が改善されますよ。

薄い・物足りないときの対策

「水出し茶を作ったけど、なんだか薄くて物足りない…」

そんなときは、以下の方法を試してみてください。

【原因と対策】

– 茶葉が少なすぎる→茶葉を2〜3g増やす

– 抽出時間が短すぎる→30〜60分延長する

– 容器を軽く揺する→対流を促して抽出を助ける

少しずつ調整して、お好みの濃さを見つけてくださいね。

コーヒーが酸っぱい・水っぽいときの対策

水出しコーヒー特有のお悩みですが、簡単に解決できます。

【原因と対策】

– 粉量が少ない→比率を1:10から1:9に変更

– 抽出時間が短い→1〜2時間延長する

– 挽き目が粗すぎる→一段階細かくする

焙煎度が浅すぎる豆を使っている場合は、中深煎り以上の豆に変えると改善されますよ。

濁る・雑味が出るときの対策

「なんだか水出しコーヒーが濁って、雑味がある…」

これは抽出のし過ぎが原因かもしれません。

【原因と対策】

– 抽出時間が長すぎる→1〜2時間短縮する

– 水のTDSが高い→軟水やRO水に変更

– 容器が不清潔→しっかり洗浄・消毒する

特に夏場は雑菌が繁殖しやすいので、容器の清潔さには気を付けてくださいね。

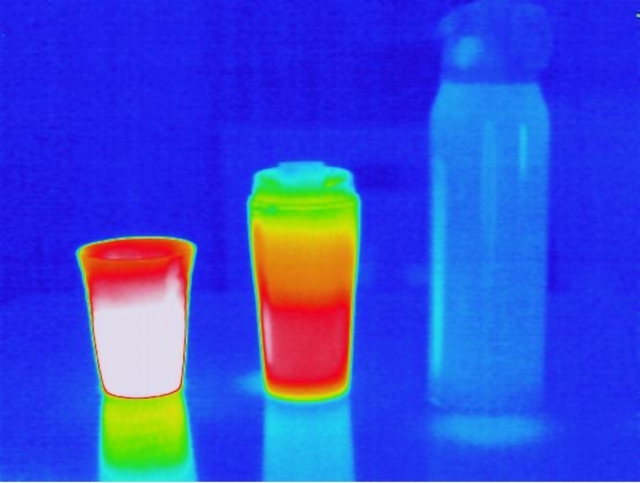

水質で変わる!美味しい水出しのコツ

同じ茶葉を使っても、水が違えば味は大きく変わります。

水出し茶を美味しく作るための水選びのコツをお教えしますね。

軟水がおすすめの理由

日本人の味覚に合うのは、やはり軟水です。

軟水を使うことで、茶葉本来の香りや旨み、甘みが素直に抽出されるんです。

特に緑茶や紅茶のストレートティーには、軟水が断然おすすめですよ。

ウォーターサーバーの水なら間違いなし

「どの水を使えばいいかわからない…」

そんな方には、ウォーターサーバーの軟水やRO水がおすすめです。

残留塩素がなく、ミネラルバランスも整っているので、安定して美味しい水出し茶が作れます。

水道水を使う場合は、一度沸騰させて塩素を飛ばし、しっかり冷ましてから使いましょう。

硬水を使うメリットもある

ミルクティーやコーヒーには、実は硬水も相性が良いんです。

ミネラル分がコクを出してくれるので、濃厚な味わいが楽しめますよ。

目的に応じて水を使い分けるのも、水出し上級者のテクニックです。

安全に楽しむ!衛生管理のコツ

美味しい水出し茶を安全に楽しむために、衛生管理も重要なポイントです。

正しい保存方法を覚えて、最後まで美味しくいただきましょう。

抽出は必ず冷蔵庫で

常温での抽出は雑菌繁殖のリスクが高いため、必ず冷蔵庫で行いましょう。

10℃以下の環境なら、安全に美味しい水出し茶が作れます。

抽出後はすぐに茶葉を取り出す

抽出が終わったら、必ず茶葉やティーバッグ、コーヒー粉を取り出してください。

そのまま放置すると、過抽出による渋みや雑菌繁殖の原因になります。

早めに飲み切ることが大切

作った水出し茶は、以下の期間を目安に飲み切りましょう。

– 緑茶・紅茶:当日〜翌日

– コーヒー:2〜3日以内

香りを重視するなら、できるだけ早めに楽しむのがおすすめです。

もっと楽しく!水出し茶のアレンジ術

基本をマスターしたら、今度はアレンジを楽しんでみませんか?

ちょっとした工夫で、水出し茶がもっと美味しく、もっと楽しくなりますよ。

フルーツで華やか水出し茶

レモンやオレンジのスライスを一緒に漬け込むと、爽やかな香りがプラスされます。

イチゴやキウイを使えば、見た目も華やかで気分も上がりますね。

フルーツは2〜3時間で取り出すのがコツです。

ハーブで癒しの水出し茶

ミントやレモングラスを少量加えると、リラックス効果もアップ。

カモミールを使えば、就寝前の一杯にもぴったりです。

ハーブは香りが強いので、少量から試してみてくださいね。

甘みをプラスして楽しむ

はちみつやアガベシロップで、ほんのり甘みをプラス。

お子様にも飲みやすくなりますし、疲れた時のエネルギー補給にもおすすめです。

知って得する!水出し茶の嬉しい効果

水出し茶は美味しいだけじゃありません。

実は美容にも嬉しい効果がたくさんあるんです。

カフェインが少なくて安心

水出し茶は低温抽出のため、カフェインの抽出が抑えられます。

そのため、カフェインが気になる方や、就寝前でも安心して飲めるんです。

旨み成分がたっぷり

低温抽出では、渋み成分のカテキンは抑えられる一方で、旨み成分のテアニンはしっかり抽出されます。

そのため、まろやかで甘みのある味わいが楽しめるんです。

まとめ:今日から始める水出し生活

いかがでしたか?

水出し茶は「比率・時間・温度・水質」の4つのポイントを押さえれば、誰でも簡単に美味しく作ることができます。

特に重要なのは:

– 茶葉と水の正確な比率を守る

– 適切な抽出時間を守る

– 必ず冷蔵庫で抽出する

– 軟水を使う

– 抽出後は茶葉を取り出す

– 早めに飲み切る

失敗してしまったときも、原因がわかれば簡単に解決できますよ。

暑い季節はもちろん、一年を通じて楽しめる水出し茶。

ぜひこの記事を参考に、あなたも今日から水出し生活を始めてみませんか?

きっと、新しいお茶の魅力を発見できるはずです!

おすすめ記事

-

2025.12.15

日本の水が軟水である3つの理由!地形・地質・気候から徹底解説

-

2025.08.29

どんな時に水を飲むべき?健康効果を最大化する水分補給タイミング完全ガイド!

-

2025.08.19

水素水ウォーターサーバーの効果は本当?科学的根拠と選び方を徹底解説

-

2025.10.24

ウォーターサーバーのクリーンランプの意味とは?点灯・点滅の対処法を徹底解説

-

2025.08.26

水・お湯の呼び方と正しい温度を完全解説!冷水・常温・白湯・熱湯は何度から?