TOP > ウォーターサーバーの水でおいしい透明氷を作るコツ!失敗しない作り方完全ガイド

ウォーターサーバーの水でおいしい透明氷を作るコツ!失敗しない作り方完全ガイド

本ページはプロモーションが含まれています

ウォーターサーバーの水で透明氷を作るメリット

ウォーターサーバーの水で透明氷を作ることは、見た目の美しさだけでなく多くのメリットがあります。

まず、水道水特有のカルキ臭や塩素の嫌な味が一切しないため、氷そのものが非常に美味しく仕上がりますよ。

特に、ウイスキーのロックやカクテル、かき氷などで氷の味が直接影響する場面では、その違いは歴然です。

また、ウォーターサーバーの水は多くが軟水のため、透明度の高い氷を作りやすいという特徴があります。

硬水に比べてミネラル成分が少ない軟水は、凍結時に結晶化による白濁が起こりにくく、クリスタルのような美しい透明氷を作ることができるのです。

さらに、ウォーターサーバーの水は品質管理が徹底されているため、不純物が少なく衛生的です。

家庭で作る氷でも、プロが作るような高品質な透明氷に近づけることが可能になりますね。

なぜ家庭の氷は白く濁るのか?透明氷になる科学的メカニズム

家庭で作る普通の氷が白く濁って見える理由を理解することで、透明氷作りのコツが見えてきます。

氷が白く濁る3つの原因

氷の白濁には主に3つの原因があります。

1つ目は、水に含まれる空気です。

水道水には多くの溶存空気が含まれており、急速に凍結すると空気が氷の中に閉じ込められて白い気泡となります。

2つ目は、水に含まれる不純物やミネラル成分です。

これらが凍結時に結晶化することで、氷に白い部分を作り出してしまいます。

3つ目は、凍結速度の問題です。

冷凍庫で急速に凍らせると、氷の結晶構造が乱れて光を散乱させ、白く見えてしまうのです。

透明氷ができる条件とは

透明氷を作るためには、これらの原因を取り除く必要があります。

最も重要なのは「指向性凍結」という現象を利用することです。

指向性凍結とは、氷が一方向からゆっくりと凍っていく現象で、この時に不純物や空気が凍結していない部分に押し出されます。

自然界では湖や池の表面がゆっくりと凍る時に、この現象が起こって透明な氷ができるのです。

家庭でこの現象を再現することで、プロ並みの透明氷を作ることができますよ。

【完全版】透明氷を作る3つの方法とコツ

透明氷を作る方法は複数ありますが、ここでは家庭で実践しやすい3つの方法をご紹介します。

方法1:発泡スチロール法(最もおすすめ)

発泡スチロール法は、指向性凍結を家庭で再現する最も効果的な方法です。

まず、発泡スチロールの箱(100円ショップで購入可能)を用意しましょう。

箱の蓋は取り外し、上面だけが冷気に触れるようにします。

ウォーターサーバーの水を透明な容器(ガラスやプラスチック製)に入れ、発泡スチロール箱の中に設置します。

この状態で冷凍庫に入れ、18~30時間かけてゆっくりと凍らせます。

重要なポイントは、6~8割程度凍った段階で取り出すことです。

完全に凍らせると、最後に凍る部分に不純物が集中して白くなってしまいます。

白い部分は包丁で切り落とし、透明な部分だけを使用しましょう。

方法2:沸騰冷却法(手軽で確実)

沸騰冷却法は、水の前処理に重点を置いた方法です。

まず、ウォーターサーバーの水を鍋で5~10分間しっかりと沸騰させます。

これにより、水に含まれる溶存空気を除去できます。

沸騰後は室温まで完全に冷まし、製氷皿にゆっくりと注ぎます。

製氷皿全体をタオルで包み、冷凍庫の奥の方に置いて6~12時間かけてゆっくりと凍らせましょう。

この方法は発泡スチロール法より手軽ですが、透明度は若干劣る場合があります。

方法3:二段階冷却法(上級者向け)

二段階冷却法は、最も透明度の高い氷を作ることができる上級者向けの方法です。

まず、ウォーターサーバーの水を沸騰させて冷まし、透明な容器に入れます。

最初は冷蔵庫で2~3時間かけて4℃程度まで冷やします。

その後、冷凍庫に移して-2℃~-5℃で6~8時間かけて半分程度凍らせます。

一度取り出して未凍結の水を捨て、再度冷凍庫で完全に凍らせます。

手間はかかりますが、プロ並みの透明氷を作ることができますよ。

失敗しない透明氷作りの重要ポイント

透明氷作りを成功させるために、絶対に守るべきポイントがあります。

自動製氷機は絶対に使わない

ウォーターサーバーの水で氷を作る際、冷蔵庫の自動製氷機は絶対に使用してはいけません。

自動製氷機は水道水での使用を前提として設計されており、塩素による殺菌効果を前提としています。

ウォーターサーバーの水には塩素が含まれていないため、製氷機内でカビや雑菌が繁殖するリスクが高くなります。

また、多くの製氷機は硬度100mg/L以下の軟水での使用が条件となっており、適切なメンテナンスが必要です。

安全性と衛生面を考慮すると、製氷皿での氷作りが最も確実な方法と言えるでしょう。

水の選び方が透明度を左右する

透明氷作りには、軟水のウォーターサーバー水が最適です。

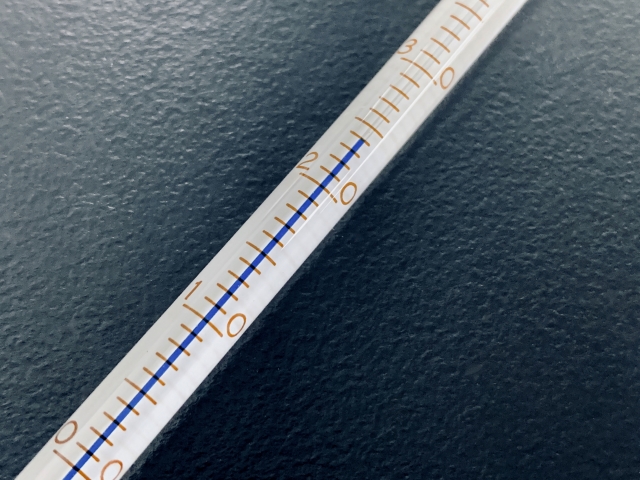

硬度が低い軟水(硬度60mg/L以下)を選ぶことで、ミネラル成分による白濁を防げます。

特に、硬度24~40mg/L程度の軟水が透明氷作りには理想的とされています。

天然水系のウォーターサーバーは多くが軟水のため、透明氷作りに適していますよ。

温度管理と時間の重要性

透明氷作りで最も重要なのは、ゆっくりと時間をかけて凍らせることです。

急速冷凍は透明度を著しく低下させる原因となります。

理想的な凍結時間は18~30時間程度で、冷凍庫の設定温度は-18℃程度が適切です。

また、冷凍庫の開閉による温度変化を避けるため、氷作り期間中はなるべく冷凍庫を開けないようにしましょう。

適切な容器選びのポイント

透明氷作りには、透明で熱伝導率の低い容器が適しています。

ガラス製やシリコン製の容器がおすすめで、金属製は熱伝導率が高すぎて急速冷凍になりがちです。

容器の大きさも重要で、あまり大きすぎると均一に凍らせることが難しくなります。

直径8~10cm程度の容器が家庭での透明氷作りには最適なサイズです。

透明氷の美味しい活用法とレシピ

せっかく作った透明氷を最大限に活用する方法をご紹介します。

極上のウイスキーロック

透明氷の最も定番の使い方は、ウイスキーロックです。

大きめの透明氷を使用することで、ウイスキーが薄まりにくく、長時間美味しさを保てます。

氷の角を少し削って丸みを持たせると、よりまろやかな口当たりになりますよ。

プレミアムウイスキーとの組み合わせは、まさに至高の味わいです。

上質なかき氷作り

透明氷で作るかき氷は、専門店レベルの仕上がりになります。

氷の純度が高いため、シロップの味が存分に楽しめ、口当たりも格段に良くなります。

フルーツシロップや練乳、あんこなど、どんなトッピングとも相性抜群です。

夏の特別なデザートとして、家族や友人に喜ばれること間違いなしでしょう。

高級感あふれるカクテル

透明氷を使ったカクテルは、見た目の美しさと味の向上を両立できます。

ジントニック、モヒート、ウォッカソーダなど、どんなカクテルも一段上の仕上がりになります。

透明氷は溶けにくいため、最後まで薄まることなく本来の味を楽しめるのも魅力です。

日本茶・中国茶の冷茶

透明氷は、日本茶や中国茶の冷茶作りにも最適です。

茶葉の繊細な味わいを損なうことなく、上品な冷茶を楽しめます。

特に、玉露や高級煎茶との組み合わせは、夏の贅沢なひとときを演出してくれるでしょう。

透明氷の正しい保存方法と注意点

作った透明氷を美味しく保つための保存方法をお教えします。

適切な保存期間

透明氷の最適な保存期間は1~2週間程度です。

それ以上保存すると、冷凍庫内の臭いを吸収したり、昇華現象により小さくなったりします。

作った日付を記録しておき、新鮮なうちに使い切るようにしましょう。

臭い移りを防ぐ保存方法

透明氷は臭いを吸収しやすいため、密閉容器での保存が必須です。

ジップロックなどの密閉袋に入れて保存し、強い匂いの食品とは離して置きましょう。

冷凍庫内の脱臭剤を定期的に交換することも、氷の品質維持に効果的です。

取り扱い時の注意点

透明氷は通常の氷より硬いため、取り扱いには注意が必要です。

グラスに入れる際は、氷を少し濡らしてから入れると、グラスが割れるリスクを減らせます。

また、包丁で切る際は滑りやすいので、十分注意して作業を行いましょう。

よくある失敗例と対処法

透明氷作りでよくある失敗例と、その対処法をご紹介します。

Q: 氷の中央部分だけ白くなってしまいます

A: これは完全に凍らせすぎが原因です。

6~8割程度凍った段階で取り出し、白い部分を切り落としましょう。

次回からは凍結時間を短縮することで改善できます。

Q: 全体的に曇った氷になってしまいます

A: 急速冷凍が原因と考えられます。

発泡スチロールやタオルで断熱し、ゆっくりと凍らせるように工夫してください。

また、使用する水を一度沸騰させることで改善される場合があります。

Q: 氷に気泡がたくさん入ってしまいます

A: 水の前処理が不十分な可能性があります。

沸騰時間を長くする、または沸騰後の冷却時間を十分に取ることで改善できます。

容器に水を注ぐ際も、泡立てないよう静かに注ぐことが重要です。

Q: 透明氷が作れません。どうすれば良いですか?

A: まずは基本の発泡スチロール法から始めることをおすすめします。

使用する水の硬度を確認し、60mg/L以下の軟水を使用してください。

冷凍庫の温度設定や凍結時間も見直してみましょう。

まとめ

ウォーターサーバーの水で透明氷を作るコツは、適切な方法と十分な時間をかけることです。

発泡スチロール法や沸騰冷却法を使って指向性凍結を再現し、6~8割程度で凍結を止めることが成功の秘訣ですよ。

自動製氷機は絶対に使わず、製氷皿でゆっくりと時間をかけて作ることが重要です。

軟水のウォーターサーバー水を使用し、適切な保存方法を守ることで、プロ並みの透明氷を楽しめるでしょう。

ウイスキーロックやかき氷、カクテルなど様々な用途で活用して、特別なひとときを演出してくださいね。

失敗を恐れず、何度か挑戦することで必ず美しい透明氷が作れるようになりますので、ぜひ試してみてください。

おすすめ記事

-

2025.08.19

水太りの原因と解消法を徹底解説!むくみ体重を確実に減らす7つの方法

-

2025.11.18

白湯の正しい作り方とは?簡単で効果的な方法と飲むタイミングを徹底解説

-

2025.12.11

スポーツ時の正しい水の飲み方!運動前後のタイミングと量を完全解説

-

2025.08.26

水・お湯の呼び方と正しい温度を完全解説!冷水・常温・白湯・熱湯は何度から?