TOP > おいしい水の仕組みを完全解説!7つの条件と天然水・水道水ができるまで

おいしい水の仕組みを完全解説!7つの条件と天然水・水道水ができるまで

本ページはプロモーションが含まれています

おいしい水とは?科学的に証明された7つの条件

毎日飲んでいる水の「おいしさ」って、一体何で決まるのでしょうか?

実は、おいしい水には科学的にしっかりとした基準があるんです。

「おいしい水研究会」が昭和60年に発表した「おいしい水の要件」では、水のおいしさを決める7つの重要な条件が明確に定められています。

これらの条件を理解すれば、なぜその水がおいしく感じるのか、その仕組みが手に取るようにわかりますよ。

おいしい水の7つの要件

おいしい水の条件として定められているのは、蒸発残留物、硬度、遊離炭酸、過マンガン酸カリウム消費量、臭気強度、残留塩素、水温の7項目です。

これらすべてが適正な範囲内にあることで、私たちは「この水、おいしい!」と感じるのです。

一つでも基準から大きく外れると、苦味や渋み、臭みなどの不快な味を感じてしまいます。

蒸発残留物(30~200mg/L):水のコクを決める成分

蒸発残留物とは、水を完全に蒸発させた後に残る白いミネラル分などの物質のことです。

この数値が30mg/L未満だと味が淡白すぎて物足りなく感じ、200mg/Lを超えると苦味や渋みが強くなってしまいます。

適度に含まれていると、水にまろやかさやコクが生まれ、飲みごたえのある美味しい水になるんですよ。

硬度(10~100mg/L):飲みやすさの決め手

硬度は、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル含有量を示す指標です。

日本人が慣れ親しんでいる軟水は、この硬度が低く設定されています。

10mg/L未満だと味気なく感じられ、100mg/Lを超えると重たい口当たりになって好みが分かれます。

この範囲内であれば、クセのないすっきりとした飲みやすい水になります。

遊離炭酸(3~30mg/L):爽快感をもたらす成分

遊離炭酸は、水に含まれる炭酸ガスのことで、口に含んだときの爽快感を左右します。

3mg/L未満だと物足りない感じがして、30mg/Lを超えると刺激が強すぎて飲みにくくなってしまいます。

適度な量が含まれていると、のど越しがよく、すっきりとした後味を楽しめるんです。

過マンガン酸カリウム消費量(3mg/L以下):水の純度を示す指標

この数値は、水に含まれる有機物の量を表しています。

数値が高いほど有機物が多く含まれており、水の味を悪くする原因となります。

3mg/L以下に抑えることで、雑味のないクリアな味わいが保たれるのです。

臭気強度(3以下):においが味覚に与える影響

水の臭いは、味覚に大きな影響を与えます。

臭気強度が3を超えると、カビ臭や土臭さなどの不快な臭いが強くなり、どんなに他の条件が良くても美味しく感じられません。

臭気強度を3以下に抑えることで、清々しい香りの美味しい水になります。

残留塩素(0.4mg/L以下):安全性と美味しさのバランス

残留塩素は、水の安全性を保つために必要不可欠な成分です。

しかし、0.4mg/Lを超えるとカルキ臭が強くなり、水の味を著しく悪化させてしまいます。

適切な量に調整することで、安全性を確保しながら美味しさも両立できるのです。

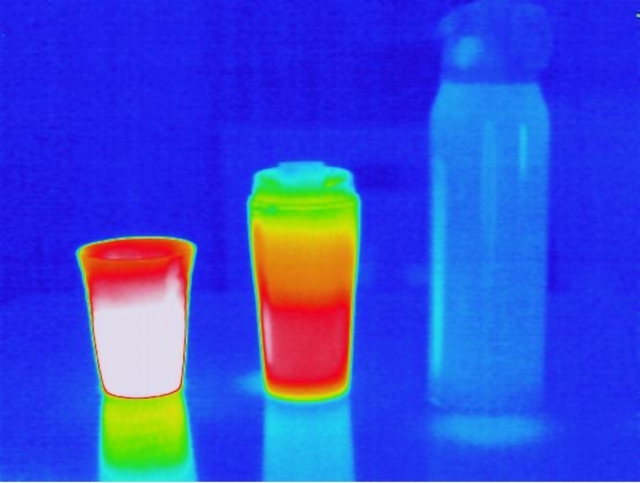

水温(最高20℃以下):温度が味覚に与える影響

水温は、おいしさを感じる上で非常に重要な要素です。

20℃を超えると、臭いが立ちやすくなり、清涼感も失われてしまいます。

10~15℃程度に冷やすことで、最も美味しく感じられる状態になるんですよ。

天然水ができるまで:20年以上かけた自然の浄水システム

天然水の美味しさの秘密は、その長い形成プロセスにあります。

私たちが飲んでいる天然水は、実は20年以上もの長い時間をかけて大自然が作り上げた傑作なんです。

その驚くべき仕組みを、ステップごとに詳しく見ていきましょう。

Step1:海からの蒸発で水の旅が始まる

すべての水の旅は海から始まります。

太陽の熱によって海水が蒸発し、純粋な水蒸気となって大気中に舞い上がります。

この時点で、海水に含まれていた塩分やその他の不純物は完全に取り除かれ、まっさらな状態の水分子だけが空に向かうのです。

Step2:雲となり山々に降り注ぐ

水蒸気は上空で冷やされて雲となり、やがて雨や雪として山々に降り注ぎます。

特に標高の高い山岳地帯では、大気汚染の影響も少なく、非常に純度の高い状態で地表に到達します。

この段階でも、水は自然のフィルター効果によってさらに浄化されていくのです。

Step3:森林による天然のろ過システム

降り注いだ雨や雪解け水は、豊かな森林に覆われた山肌をゆっくりと浸透していきます。

森の土壌は天然のフィルターとして機能し、水に含まれる不純物を段階的に取り除いていきます。

同時に、植物の根や微生物の働きによって、水質がさらに改善されていくんです。

Step4:地層でのミネラル化プロセス

土壌を通過した水は、さらに深い地層へと浸透していきます。

この過程で、花崗岩や堆積岩などの岩石に含まれる様々なミネラル成分が水に溶け込んでいきます。

カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムなどの必須ミネラルが適度にバランスよく溶け込むことで、天然水特有のまろやかな味わいが生まれるのです。

Step5:地下水脈での長期熟成

ミネラルを含んだ水は、地下深くの水脈を長い年月をかけて流れ続けます。

この間に、水質がさらに安定し、理想的なミネラルバランスに調整されていきます。

平均して20年以上、場所によっては50年以上もの時間をかけて、ゆっくりと熟成されていくのです。

Step6:採水地での最終品質管理

長い旅を経て辿り着いた地下水は、厳選された採水地で汲み上げられます。

この時点で厳しい水質検査が行われ、おいしい水の7つの要件をすべて満たしているかが確認されます。

合格した水だけが、私たちの元に天然水として届けられるのです。

浄水場の最新技術:水道水がおいしくなる仕組み

水道水も、最新の浄水技術によって驚くほど美味しく安全な水に生まれ変わります。

特に近年導入が進んでいる「高度浄水処理」は、従来の浄水方法を大きく上回る性能を発揮しているんですよ。

従来の浄水処理:6段階の基本工程

まず、川やダムから取水された原水は、浄水場で以下の工程を経て水道水になります。

取水→沈砂→薬品混和→フロック形成→沈殿→ろ過→消毒という6つの基本工程です。

各工程で段階的に不純物を取り除き、最後に塩素消毒を行って安全な水道水が完成します。

高度浄水処理:オゾン処理で臭いの元を分解

高度浄水処理では、従来の工程に加えてオゾン処理が導入されています。

オゾンは強力な酸化力を持ち、カビ臭の原因となる2-MIBやジオスミンといった微量有機物を分解します。

この処理により、従来では除去が困難だった嫌な臭いが大幅に軽減されるのです。

生物活性炭処理:微生物の力で水を浄化

オゾン処理の後には、生物活性炭による処理が行われます。

活性炭の表面に棲む微生物が、オゾンで分解しきれなかった有機物を生物学的に分解します。

この二段構えの処理により、従来の浄水方法では除去できなかった微量汚染物質まで確実に取り除けるようになったのです。

最終調整:pH調整とミネラルバランス

高度浄水処理を経た水は、最後にpH調整とミネラルバランスの調整が行われます。

この工程により、おいしい水の7つの要件を満たす理想的な水質に仕上げられます。

特に硬度や蒸発残留物の量を最適化することで、まろやかで飲みやすい水道水が完成するのです。

地域による水の個性:地質が決める味の違い

同じ日本国内でも、地域によって水の味が違うことを感じたことはありませんか?

これは、その土地の地質や地形が水質に大きな影響を与えているからなんです。

花崗岩地帯:すっきり系の軟水が生まれる理由

日本アルプスなどの花崗岩地帯では、すっきりとした飲みやすい軟水が多く採水されます。

花崗岩は風化によって適度な水みちを作り、水が岩盤を通過する過程で適量のミネラルが溶け出します。

特にカルシウムが主体となるため、まろやかでクセのない味わいになりやすいのです。

堆積岩地帯:ミネラル豊富な中硬水の特徴

関東平野などの堆積岩地帯では、やや硬度の高い水が採水される傾向があります。

長い年月をかけて堆積した地層には多様なミネラルが含まれており、水に溶け込むミネラルの種類と量が多くなります。

結果として、コクのあるしっかりとした味わいの水になることが多いのです。

火山岩地帯:独特のミネラルバランス

富士山周辺などの火山岩地帯では、バナジウムなどの特殊なミネラルを含む水が採水されます。

玄武岩などの火山岩にはマグネシウムや鉄分が多く含まれており、これらが水に溶け込むことで独特の味わいが生まれます。

適度な量であれば、深みのある美味しい水になるのです。

自宅でできる!おいしい水を作る5つの実践方法

高品質な天然水や最新の浄水技術がなくても、ちょっとした工夫で水道水を格段においしくすることができるんです。

今すぐ実践できる5つの方法をご紹介しましょう。

方法1:最適温度での冷却(10~15℃)

水道水を冷蔵庫で2~3時間冷やし、10~15℃にすることが最も効果的です。

この温度帯では臭気成分の揮発が抑えられ、同時に清涼感も得られます。

氷を入れて急激に冷やすよりも、ゆっくり冷却した方が美味しさが安定しますよ。

方法2:汲み置きによる塩素の自然除去

清潔なピッチャーに水道水を汲み、室温で6~8時間放置するだけで残留塩素が大幅に減少します。

さらに冷蔵庫で冷やせば、カルキ臭がほとんど気にならなくなります。

ただし、殺菌効果もなくなるため、24時間以内には飲み切りましょう。

方法3:活性炭による浄化

市販の備長炭や竹炭を水1Lに対して100g程度入れることで、塩素や有機物を効果的に除去できます。

炭に含まれるミネラルが水に溶け出し、まろやかな味わいも加わります。

炭は煮沸して天日干しすることで、繰り返し使用できて経済的です。

方法4:レモン汁による塩素中和

コップ1杯の水道水に対してレモン汁を2~3滴加えるだけで、ビタミンCの還元作用により残留塩素が中和されます。

同時にさわやかな風味も加わり、一石二鳥の効果が得られます。

柑橘系の果汁であれば、同様の効果が期待できますよ。

方法5:浄水器による高度処理

家庭用浄水器を使用することで、より確実に水質を改善できます。

特に活性炭とイオン交換樹脂を組み合わせたタイプは、塩素除去とミネラル調整を同時に行えて効果的です。

定期的なフィルター交換を忘れずに行うことが、持続的な効果を得るポイントです。

ウォーターサーバーの水:天然水とRO水の仕組みの違い

ウォーターサーバーで提供される水には、主に天然水とRO水の2種類があります。

それぞれ異なる仕組みで作られており、味わいや特徴も大きく異なるんです。

天然水:自然の恵みをそのまま活かす仕組み

天然水は、先ほど説明した20年以上の自然の浄化プロセスを経た地下水をそのまま利用します。

採水後は最小限の処理のみを行い、自然本来のミネラルバランスと味わいを保持します。

産地ごとの地質の違いにより、それぞれ独特の個性を持った水になるのが特徴です。

RO水:逆浸透膜による超純水システム

RO水は、逆浸透膜(Reverse Osmosis)という特殊なフィルターで水道水や地下水を処理します。

0.0001ミクロンという極小の膜を通すことで、ほぼ100%の不純物を除去した純水を作り出します。

その後、人工的に必要なミネラルを添加して、理想的な水質に調整するのです。

温度管理システム:いつでも最適な温度で提供

ウォーターサーバーの大きな特徴は、常に最適な温度で水を提供できることです。

冷水は通常4~10℃、温水は80~90℃に保たれており、おいしい水の条件である低温をいつでも実現できます。

この温度管理により、同じ水でも格段に美味しく感じられるようになるのです。

よくある質問:おいしい水の仕組みQ&A

Q: 硬水と軟水、どちらがおいしいの?

A: 日本人には一般的に硬度10~100mg/Lの軟水がおいしく感じられます。

ただし、個人の好みや慣れによって異なるため、まずは軟水から試して、物足りなければ少しずつ硬度の高い水に挑戦してみましょう。

Q: 天然水と水道水、仕組み的にはどちらが安全?

A: 安全性の観点では、厳しい水質基準で管理されている水道水の方が確実です。

天然水は自然の浄化力に依存するため、水源の環境変化に影響を受ける可能性があります。

どちらも適切に管理されていれば安全ですが、安定性では水道水に軍配が上がります。

Q: 浄水器とウォーターサーバー、おいしい水を作る仕組みとしてはどちらが優秀?

A: それぞれ異なるメリットがあります。

浄水器は水道水をベースに不要な成分だけを除去し、ウォーターサーバーは理想的な水質の水を最適温度で提供します。

コストを重視するなら浄水器、利便性と品質を求めるならウォーターサーバーがおすすめです。

Q: ペットボトルの水が美味しい理由は?

A: ペットボトルの水は、厳選された水源から採水し、品質管理された工場で処理されています。

また、遮光性の高い容器で保存されるため、光による品質劣化も防げます。

さらに適切な温度で保管されることで、常においしい状態が維持されているのです。

Q: 水の味は季節によって変わるの?

A: はい、特に水道水は季節による変化があります。

夏場は水温が上昇し、藻類の繁殖により臭気成分が増加しやすくなります。

そのため、浄水場では季節に合わせて処理方法を調整し、年間を通じて安定した品質を保つよう努めています。

まとめ:おいしい水の仕組みを理解して、毎日をもっと豊かに

おいしい水の仕組みは、科学的な7つの条件から自然の長期間にわたる浄化プロセス、最新の浄水技術まで、非常に奥深いものでした。

天然水は20年以上かけて大自然が作り上げた芸術品であり、水道水は最新技術の粋を集めた安全で美味しい水なんです。

そして何より大切なのは、この知識を活かして日々の水をより美味しく楽しむことですよね。

今日からでも実践できる5つの方法を試して、いつもの水道水を格段においしくしてみませんか?

水の仕組みを理解することで、毎日の水分補給がもっと楽しくなるはずですよ。

あなたの「おいしい水ライフ」が、今日から始まりますように!

おすすめ記事

-

2025.11.06

ウォーターサーバーは壁から何cm離す?放熱に必要な距離と設置場所の注意点

-

2025.09.02

ウォーターサーバーの軟水で作る手作り豆腐とうどん!失敗しない作り方とおいしさの秘密

-

2025.10.16

水質検査書の見方がわからない方必見!項目別の読み方と対処法を専門解説

-

2025.09.02

男の一人暮らしにウォーターサーバーはアリ!おすすめ機種と選び方を徹底解説

-

2025.10.27

ウォーターサーバーの水が臭い!8つの原因と今すぐできる対処法を徹底解説