TOP > ウォーターサーバーのカビ防止完全ガイド!掃除方法と予防策で安心な水を

ウォーターサーバーのカビ防止完全ガイド!掃除方法と予防策で安心な水を

本ページはプロモーションが含まれています

ウォーターサーバーにカビが発生する原因とは

ウォーターサーバーは毎日使うものだからこそ、清潔に保ちたいですよね。

しかし、日頃のお手入れを怠ると、知らず知らずのうちにカビが繁殖してしまう可能性があるんです。

まずはウォーターサーバーにカビが発生する原因について、しっかり理解しておきましょう。

カビが好む3つの条件

カビが繁殖するには、温度・湿度・栄養という3つの条件が揃う必要があります。

1つ目の「温度」ですが、カビは20℃から30℃程度の環境で最も活発に活動します。

特に25℃から28℃が生育に最適な温度とされており、人間が快適だと感じる室温とほぼ同じなんですよ。

つまり、室内に設置されているウォーターサーバーは、カビにとって居心地の良い温度環境にあるといえるでしょう。

2つ目の「湿度」については、60%以上になるとカビが活発に活動を始めます。

さらに湿度が80%を超えると、カビは驚くほどのスピードで繁殖していきます。

ウォーターサーバーの内部、特に水が通る部分や出水口付近は水滴がつきやすく、結露も発生しやすいため、湿度が高くなりやすい環境なんです。

3つ目の「栄養」ですが、カビはホコリや水垢、皮脂などの汚れを栄養源として成長します。

ウォーターサーバーの注水口やタッチパネルには、コーヒーやカップ麺を作る際に飛び散った水滴、手で触れた際の皮脂、空気中のホコリなどが付着しやすく、これらがカビの餌になってしまうんですよ。

ウォーターサーバー特有のカビ発生要因

ウォーターサーバーには、一般的な家電製品とは異なる特有のカビ発生リスクがあります。

まず、日本の水道水には塩素が含まれており、これがカビや雑菌の繁殖を抑える役割を果たしています。

しかし、ウォーターサーバーで提供される天然水やRO水には塩素が含まれていないため、空気に触れるとカビや雑菌が繁殖しやすい状態になってしまうんです。

また、電源を切ってしまうと水温調整機能が働かなくなります。

すると室温が上がった際に、タンク内の水もぬるくなり、カビが繁殖しやすい温度帯になってしまいますよ。

長期間不在にする場合を除き、基本的には電源を入れたままにしておくことが推奨されています。

さらに、メンテナンス不足もカビ発生の大きな要因です。

ウォーターサーバーの出水口は常に外気にさらされているため、定期的な清掃を行わないと、カビの栄養分となるホコリや水垢が溜まっていきます。

週に1回程度の清掃を習慣化することで、カビのリスクを大幅に減らすことができるでしょう。

ウォーターサーバーに発生しやすいカビの種類

ウォーターサーバーに発生するカビは、主に2種類に分けられます。

それぞれの特徴を知っておくことで、適切な対処ができるようになりますよ。

黒カビ(クロカワカビ・ススカビ)

黒カビは、空気中にも数多く存在しているポピュラーなカビです。

その名の通り黒色をしており、ウォーターサーバーの注水口や受け皿、ボトル差し込み口などで発見されることがあります。

黒カビは低温や乾燥にも強く、一度発生すると除去が厄介な存在です。

特にススカビは、胞子が空気中に舞い散り、呼吸を通じて体内に入り込むことで、喘息やアレルギー性疾患の原因になることもあるんですよ。

ただし、黒カビはアルコール除菌や熱消毒に弱いという特徴があります。

定期的にアルコール除菌剤を使用した清掃を行うことで、発生を予防できるでしょう。

赤カビ(酵母菌ロドトルラ)

ウォーターサーバーやお風呂などの水回りでよく見かけるピンク色の汚れは、実はカビではありません。

これは「ロドトルラ」という酵母菌の一種で、俗に赤カビと呼ばれています。

赤カビそのものは、健康被害など人体への直接的な悪影響はほとんどありません。

しかし、赤カビが発生している場所は、黒カビの発生を誘引する可能性が高くなるんです。

赤カビは水だけでも増殖できるという特徴があります。

そのため、水受け皿や注水口周辺など、水が残りやすい箇所では特に注意が必要ですよ。

こまめな拭き取りと乾燥を心がけることで、赤カビの発生を抑えることができるでしょう。

カビが発生しやすい箇所と注意点

ウォーターサーバーの中でも、特にカビが発生しやすい箇所があります。

それぞれの場所の特徴と注意点を把握しておきましょう。

注水口(給水口)

注水口は、ウォーターサーバーの中で最もカビが発生しやすい場所の1つです。

常に空気にさらされているため、空気中のカビ菌をキャッチしやすく、しかも濡れた状態になりやすいんですよ。

さらに、飲み物を作る際の跳ね返りや、カップ麺の汁、コーヒーの飛沫なども付着しやすく、これらがカビの栄養源になります。

子どもがいたずらで触った際の皮脂なども付着するため、注水口は特に注意が必要な箇所といえるでしょう。

週に1回程度、取り外せるパーツは外して水洗いし、アルコール除菌剤で拭き取る習慣をつけることをおすすめします。

水受け皿

水受け皿は、注水時の跳ね返りや滴り落ちた水が溜まりやすい場所です。

さらに、ホコリも溜まりやすいため、カビにとって温度・湿度・栄養の3条件が揃いやすい環境なんですよ。

水受け皿は取り外しが可能な構造になっているサーバーがほとんどです。

週に1回程度、取り外して中性洗剤で洗浄し、しっかりと水気を拭き取ってから本体に戻すようにしましょう。

汚れが目立つ場合は、その都度清掃することで、カビの発生を防ぐことができますよ。

ボトル差し込み口

ガロンボトルタイプのウォーターサーバーを使用している場合、ボトル差し込み口にも注意が必要です。

ボトルの装着が甘いと水漏れが発生し、差し込み口周辺に水が溜まってしまうことがあります。

水が溜まった状態が続くと、カビの温床となってしまうんです。

ボトル交換のたびに、差し込み口周辺に水気がないかチェックする習慣をつけましょう。

もし水漏れに気づいた際には、清潔な布でしっかりと拭き取り、乾燥させることが大切ですよ。

背面部分

ウォーターサーバーの背面には、放熱板(黒い網目状の部分)があります。

この部分にはホコリが溜まりやすく、放置するとカビの栄養源になってしまいます。

また、ホコリが溜まると放熱効率が悪くなり、サーバーの性能低下にもつながるんですよ。

月に1回程度、掃除機でホコリを吸い取るか、乾いたタオルで拭き取るようにしましょう。

背面部分は見えにくい場所ですが、定期的なメンテナンスを忘れないようにしてくださいね。

ウォーターサーバーのカビを防止する掃除方法

カビの発生を防ぐには、日頃のメンテナンスをしっかりと行うことが何より大切です。

ここでは、各箇所の具体的な掃除方法をステップごとに解説していきます。

注水口の掃除方法

注水口の掃除は、週に1回を目安に行いましょう。

まず、ノズルキャップを回して取り外します。

取り外したノズルキャップは、ブラシなどを使って流水で丁寧に洗い、しっかりと水気を切ってください。

次に、台所用のアルコール除菌剤を綿棒に取り、注水口の出口部周辺を丁寧に拭き取ります。

手の届きにくい奥の部分も、綿棒を使えば効果的に掃除できますよ。

ノズルキャップを本体に戻す際には、直接手で触れずにキッチンペーパーなどを使用すると、雑菌の付着を防げるでしょう。

清掃後は、一度少量の水を出してから使用することをおすすめします。

水受け皿の掃除方法

水受け皿も、週に1回を目安に清掃しましょう。

汚れが目立つ場合は、その都度掃除することが理想的です。

まず、水受け皿を本体から上に引き上げて取り外します。

取り外した水受け皿は、中性洗剤をつけたスポンジで洗浄し、流水でよくすすいでください。

洗浄後は、清潔なタオルでしっかりと水気を拭き取ることが重要ですよ。

水気が残っていると、そこからまたカビが発生してしまう可能性があります。

完全に乾燥させてから、本体に戻すようにしましょう。

ボトル差し込み口の掃除方法

ボトル差し込み口の掃除は、水ボトルを交換するタイミングで行うのがベストです。

天然水が残った状態でボトルを取り外すと水がこぼれる危険があるため、水を飲み切った後の交換時に清掃することをおすすめします。

まず、ボトルのコネクターをしっかりと締めてから、本体から取り外します。

次に、差し込み口の周辺に溜まった水や汚れを、キッチンペーパーや清潔な布で完全に拭き取ってください。

水気が残らないよう、しっかりと吸い取ることがポイントですよ。

新しいボトルをセットする前に、差し込み口周辺が乾燥していることを確認しましょう。

本体外装の掃除方法

本体の外装は、1週間から2週間に1回を目安に掃除します。

まず、乾いた柔らかい布でサーバー本体の前面や側面を拭いてください。

汚れが目立つ場合は、少し水を含ませた布で拭き取ると良いでしょう。

タッチパネル部分は、専用のクリーナーやマイクロファイバークロスを使用すると、傷をつけずに綺麗に掃除できますよ。

頑固な汚れがある場合は、中性洗剤を薄めた液をつけた布で拭き、その後水拭きして、最後に乾拭きで仕上げましょう。

アルコール除菌シートを使用すると、拭き掃除と除菌が同時にできるので便利です。

背面部分の掃除方法

背面部分の掃除は、月に1回程度行えば十分です。

まず、安全のため、火傷防止の観点から電源プラグを抜いてしばらくしてから作業を始めましょう。

背面の放熱板に溜まったホコリを、掃除機で吸い取ります。

掃除機のブラシアタッチメントを使用すると、効率的にホコリを除去できますよ。

掃除機でホコリを吸い取った後は、水を含ませてよく絞った柔らかい布で拭き取ると、さらに綺麗になります。

背面部分の清掃が終わったら、電源プラグを差し込んで完了です。

カビを予防するための日常的な対策

掃除方法を理解したら、次はカビを予防するための日常的な対策を実践していきましょう。

毎日のちょっとした心がけが、カビの発生を防ぐ大きな力になりますよ。

電源は基本的に切らない

ウォーターサーバーの電源は、基本的に入れたままにしておくことが推奨されています。

電源を切ると、水温調整機能が停止してしまい、室温が上がった際にタンク内の水がぬるくなります。

20℃から30℃というカビが最も好む温度帯になってしまうと、カビが急速に繁殖する可能性が高まるんですよ。

また、多くのウォーターサーバーには自動クリーン機能が搭載されており、これらは電源が入っている状態でないと作動しません。

数週間以上の長期不在の場合を除き、電源は入れたままにしておくようにしましょう。

長期不在の場合は、メーカーに連絡して適切な水抜き方法を確認してくださいね。

直射日光を避ける

ウォーターサーバーは、直射日光の当たらない場所に設置することが重要です。

直射日光が当たると、水温が上昇してカビや雑菌が繁殖しやすい環境になってしまいます。

また、天然水に含まれるミネラル成分が変質したり、水の味が劣化したりする可能性もあるんですよ。

窓際など日光が入る場所に設置する場合は、カーテンやブラインドで日差しを遮るようにしましょう。

直射日光を避けることで、水の品質を保ちながらカビの発生リスクも低減できます。

高温多湿な場所を避ける

設置場所を選ぶ際には、湿度の低い場所を選ぶことが大切です。

洗面所や浴室の近く、キッチンのシンク周辺など、湿度が高くなりやすい場所への設置は避けましょう。

また、風通しの良い場所に設置することも重要ですよ。

空気が滞留すると湿気がこもりやすくなり、カビが繁殖する原因になります。

さらに、ウォーターサーバーの背面や側面と壁との間には、少なくとも10cm程度の隙間を空けて設置してください。

放熱スペースを確保することで、空気がスムーズに流れ、湿気がこもりにくくなるでしょう。

開封後の水は早めに飲み切る

ボトルを開封した後の水は、なるべく早めに飲み切ることが推奨されています。

一般的に、開封後の水は2週間から1ヶ月以内に使い切るのが目安とされています。

開封して空気に触れた水は、時間が経つほど雑菌が繁殖しやすくなるんですよ。

特に夏場や湿度の高い時期は、水の消費期限を意識して使用するようにしましょう。

家族の人数や使用頻度に合わせて、適切な容量のボトルを選ぶことも大切です。

水が余りそうな場合は、料理に使用したり、植物への水やりに活用したりするのも良いでしょう。

定期的な掃除を習慣化する

カビ防止の最も効果的な方法は、定期的な掃除を習慣化することです。

週に1回は注水口と水受け皿を清掃し、月に1回は本体外装と背面部分を掃除するというルーティンを作りましょう。

カレンダーやスマートフォンのリマインダー機能を活用して、掃除のスケジュールを管理するのもおすすめですよ。

掃除を習慣化することで、カビが発生する前に予防でき、常に清潔な状態を保つことができます。

また、掃除の際には水の臭いや味に変化がないかもチェックする習慣をつけると、異常に早く気づくことができるでしょう。

衛生的なウォーターサーバーの選び方

これからウォーターサーバーを導入する方、または買い替えを検討している方は、衛生面に優れた機種を選ぶことでカビのリスクをさらに減らすことができます。

ここでは、衛生的なウォーターサーバーを選ぶためのポイントをご紹介しますね。

UV除菌機能搭載モデル

UV除菌機能が搭載されたウォーターサーバーは、紫外線の力でタンク内や注水口を自動的に除菌してくれます。

多くの機種では、6時間ごとにUV-LEDが照射され、カビや雑菌の繁殖を抑制する仕組みになっているんですよ。

UV除菌は化学物質を使わない安全な方法で、水の味や品質に影響を与えることもありません。

特に赤ちゃんや小さな子どもがいる家庭、免疫力が低下している方がいる家庭には、UV除菌機能搭載モデルがおすすめです。

自動で除菌してくれるため、セルフメンテナンスの負担も軽減できるでしょう。

熱湯循環機能搭載モデル

熱湯循環機能は、サーバー内部のタンクや通水部を高温水(80℃から85℃程度)で循環させることで、カビや雑菌を殺菌する機能です。

定期的に(多くは7日に1度の間隔で)自動的に熱湯循環が行われるため、サーバー内部を常に衛生的な状態に保つことができますよ。

夜中など使用しない時間帯に自動で実行されるように設定できる機種が多いため、使用中に不便を感じることもありません。

熱湯循環機能は、目に見えないサーバー内部のカビ対策として非常に効果的な機能といえるでしょう。

ワンウェイボトル採用モデル

ボトルのタイプも、衛生面において重要な要素です。

ウォーターサーバーのボトルには、回収して再利用するガロンボトル(リターナブルボトル)と、使い捨てのワンウェイボトルの2種類があります。

衛生面を重視するなら、ワンウェイボトルを採用したサーバーがおすすめですよ。

ワンウェイボトルは、水を消費するたびにボトル自体が収縮する構造になっているため、外の空気を取り込まずに済みます。

空気に触れる機会が少ないほど、カビや雑菌の混入リスクも低くなるんです。

また、使用後は家庭ゴミとして処分できるため、保管スペースも必要ありません。

定期メンテナンスサービス付き

セルフメンテナンスだけでは限界がある内部の清掃については、定期メンテナンスサービスを提供しているメーカーを選ぶと安心です。

専門スタッフによる定期メンテナンスでは、自分では掃除できないサーバー内部の洗浄や点検を行ってくれます。

メンテナンスの頻度はメーカーによって異なりますが、一般的には1年から2年に1回程度実施されることが多いですよ。

また、定期的にサーバー本体を新品に交換してくれるサービスを提供しているメーカーもあります。

契約前に、メンテナンスサービスの内容や頻度、費用について確認しておくことをおすすめします。

まとめ:カビ防止でウォーターサーバーを安心して使い続けよう

ウォーターサーバーは、適切な使い方とメンテナンスを行えば、カビの発生を十分に防ぐことができます。

カビが発生する原因は、温度・湿度・栄養という3つの条件が揃うことにあり、特に注水口や水受け皿、ボトル差し込み口などは注意が必要な箇所でしたね。

週に1回の注水口と水受け皿の掃除、月に1回の本体外装と背面部分の掃除を習慣化することで、カビのリスクを大幅に減らすことができますよ。

また、電源を入れたままにする、直射日光や高温多湿を避ける、開封後の水は早めに飲み切るといった日常的な対策も効果的です。

これからウォーターサーバーを選ぶ方は、UV除菌機能や熱湯循環機能が搭載された機種、ワンウェイボトルを採用した機種、定期メンテナンスサービス付きの機種を検討してみてください。

毎日の生活に欠かせないお水だからこそ、清潔で安全な状態を保ちたいものです。

今日からできるカビ防止対策を実践して、家族みんなが安心して使えるウォーターサーバーを維持していきましょう。

定期的なメンテナンスと正しい使い方で、いつでも新鮮で美味しい水を楽しんでくださいね。

おすすめ記事

-

2025.08.19

天然水とRO水の違いを徹底比較!ウォーターサーバー選びで失敗しない7つのポイント

-

2025.08.19

水ダイエットの正しい方法と健康効果を徹底解説!1日の適正量から実践のコツまで

-

2025.08.26

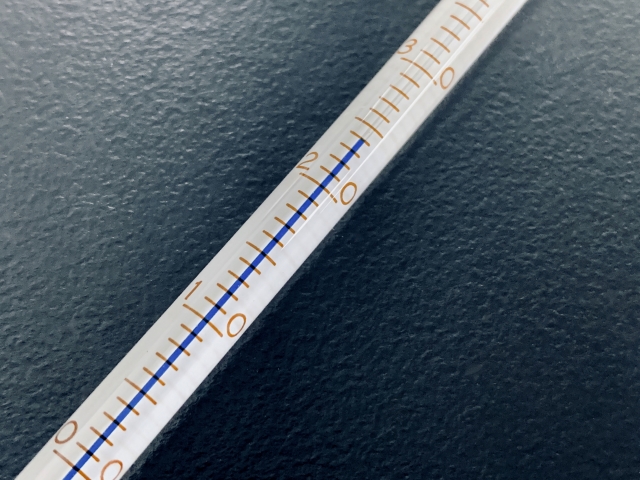

水・お湯の呼び方と正しい温度を完全解説!冷水・常温・白湯・熱湯は何度から?

-

2025.08.19

ウォーターサーバーはキレイ?雑菌だらけは本当か調査データで検証!

-

2025.10.21

ウォーターサーバーのトラブルシューティング完全ガイド!症状別の原因と対処法を徹底解説