TOP > 採水地の水は本当にキレイ?安全性を見抜く5つのチェックポイントを徹底解説!

採水地の水は本当にキレイ?安全性を見抜く5つのチェックポイントを徹底解説!

本ページはプロモーションが含まれています

採水地の水は本当にキレイ?安全性を見抜く5つのポイント

「富士山の天然水」「北アルプスの湧水」といった魅力的なキャッチフレーズを見て、「採水地の水は本当にキレイなの?」と疑問に思ったことはありませんか。

実は、見た目が透明で美しい採水地だからといって、必ずしも安全でおいしい水が取れるとは限らないんです。

現代では工業汚染やPFAS(有機フッ素化合物)といった新しい汚染物質の問題もあり、採水地の水の安全性を正しく判断することが重要になっています。

この記事では、採水地の水が本当にキレイかどうかを見抜くための具体的なポイントを分かりやすく解説します。

ウォーターサーバーや天然水を選ぶ前に、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。

採水地の水がキレイかどうかを判断する基準とは

まず知っておきたいのは、「キレイな水」の定義です。

見た目が透明だからといって、それだけで安全とは言えません。

法的な水質基準による安全性の確保

日本では、飲料水に関して厳格な水質基準が設けられています。

ウォーターサーバーの天然水も、食品衛生法に基づく規格基準をクリアしなければ販売できません。

この基準では、大腸菌群、一般細菌、重金属、化学物質など多岐にわたる項目で検査が義務付けられています。

つまり、市販されている天然水は基本的に法的な安全基準をクリアしているということなんです。

しかし、メーカーによって自主基準の厳しさには差があるのも事実ですよ。

最新の汚染物質への対応状況

近年問題となっているのが、PFAS(有機フッ素化合物)という「永遠の化学物質」です。

この物質は環境中で分解されにくく、身体への悪影響が懸念されています。

日本では水道水について「PFOS と PFOA の合計で50ng/L以下」という暫定目標値が設定されていますが、より厳格な対応をしているメーカーもあります。

例えば、サントリー天然水では米国基準(4ng/L)も下回る検査結果を公表していますし、アサヒ飲料では国の基準の1/10以下という自主基準を設けているんです。

このような最新の汚染物質への対応状況も、採水地の水の安全性を判断する重要なポイントになります。

本当にキレイな採水地を見分ける5つのチェックポイント

では、具体的にどのような点をチェックすれば良いのでしょうか。

ポイント1:水質検査結果の公開状況

信頼できるメーカーは、定期的な水質検査の結果を積極的に公開しています。

チェックすべき項目は以下の通りです。

検査項目の充実度

基本的な細菌検査だけでなく、重金属、化学物質、放射性物質、PFAS等の検査も実施しているか確認しましょう。

特にPFAS(PFOS・PFOA)の検査結果が公開されているメーカーは、安全性への意識が高いと判断できます。

検査頻度と更新日

月1回以上の定期検査を実施し、検査結果を定期的に更新しているかも重要なポイントです。

古い検査結果しか公開されていない場合は、現在の水質に疑問を持った方が良いでしょう。

ポイント2:採水地の環境と深度

採水地の地理的条件も安全性に大きく影響します。

工業地帯から離れた立地

工場や廃棄物処理施設、畜産施設から離れた場所にある採水地の方が、汚染リスクが低いと考えられます。

富士山麓や北アルプスなど、自然環境が保護されている地域の採水地は比較的安全性が高いとされています。

採水深度の深さ

地下深層から採水している場合、地表からの汚染の影響を受けにくくなります。

数十メートル以上の深い井戸から採水している採水地の方が、安全性の面では有利と言えるでしょう。

ポイント3:処理工程の透明性

採水から製品化までの処理工程が明確に公開されているかも重要です。

殺菌・浄化処理の方法

加熱殺菌、オゾン殺菌、UV殺菌、活性炭フィルター等、どのような処理を行っているかが明記されているメーカーを選びましょう。

非加熱の天然水を謳っている場合でも、何らかの安全性確保策が取られているはずです。

工場の衛生管理

ISO22000やFSSC22000といった食品安全マネジメントシステムの認証を取得している工場で製造された製品は、より信頼できます。

これらの認証は、厳格な衛生管理と品質保証体制を維持していることを示しています。

ポイント4:第三者機関による検証

メーカー自身の検査だけでなく、独立した第三者機関による検証を受けているかも確認しましょう。

外部の専門機関による定期的な水質検査や、検査結果の妥当性確認を行っているメーカーは、より客観的な安全性を担保していると言えます。

また、業界団体や認証機関からの認定を受けている場合も、品質への取り組みが評価されている証拠になります。

ポイント5:情報開示の充実度

消費者に対する情報開示の姿勢も、メーカーの信頼性を判断する材料になります。

ウェブサイトでの情報公開

採水地の詳細、水質検査結果、製造工程、安全への取り組みなどが分かりやすく公開されているか確認しましょう。

問い合わせに対する回答も迅速で丁寧なメーカーは、消費者の安全を重視していると判断できます。

トレーサビリティの確保

製品がいつ、どこで採水され、どのような工程を経て製造されたかが追跡できるシステムを持っているメーカーを選びましょう。

主要採水地の安全性比較

実際の主要採水地について、安全性の観点から比較してみましょう。

富士山麓エリアの特徴と安全性

富士山麓は日本で最も人気の高い採水地の一つです。

地層による天然フィルター効果

富士山の火山性多孔質地層が天然のフィルターとして機能し、不純物を除去する効果があります。

標高の高い地点からの採水により、地表汚染の影響を受けにくい環境が確保されています。

主要メーカーの取り組み

フレシャス、サントリー、コスモウォーターなど多くのメーカーが富士山麓で採水を行っています。

これらのメーカーは共通して、高度な水質管理と定期的な環境保全活動を実施しており、安全性の維持に努めています。

北アルプスエリアの安全性

北アルプス周辺も、清浄な水質で知られる採水地です。

超軟水による飲みやすさ

北アルプスの水は硬度が非常に低い超軟水で、口当たりが良く、赤ちゃんのミルク作りにも適しています。

採水点から工場へのパイプライン輸送により、外気暴露リスクを最小限に抑えている場合も多いです。

厳格な水源管理

アルプスの天然水などでは、水源地周辺の環境保護に積極的に取り組み、長期的な水質保全を図っています。

九州エリアの深層水の安全性

九州地方では深井戸からの採水が多く、特徴的な安全性を持っています。

深層地下水による安全性

日田盆地などでは、地下深層からの採水により、地表汚染の影響をほとんど受けない水を確保しています。

自治体による定期的な水質監視も行われており、公的なデータでも安全性が確認されています。

「名水百選」に選ばれた水は本当に安全?

「名水百選」や「平成の名水百選」という表示を見たことがある人も多いでしょう。

しかし、これらの選定は飲用適性を保証するものではないことを知っておく必要があります。

名水百選の選定基準

名水百選は、水質、水量、周辺環境、景観、地域での保全活動などを総合的に評価して選定されたものです。

つまり、文化的・環境的価値を重視した選定であり、飲用水としての安全性を直接保証するものではありません。

名水百選に選ばれている水源地でも、現在の水質や汚染状況については別途確認が必要なんです。

飲用には最新の検査結果を重視

名水百選の表示があっても、それだけで安全と判断せず、最新の水質検査結果や第三者機関による検証を確認することが大切です。

実際の製品選びでは、ブランドの知名度よりも科学的なデータを重視しましょう。

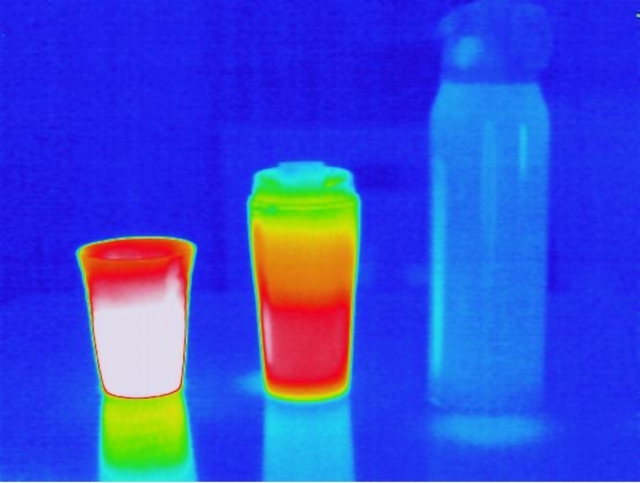

天然水とRO水、どちらが本当に安全?

ウォーターサーバーを選ぶ際、天然水とRO水で迷う人も多いでしょう。

天然水の安全性

天然水は自然のミネラルバランスを保ちつつ、適切な処理を行うことで安全性を確保しています。

信頼できるメーカーの天然水であれば、採水地の管理から製造工程まで一貫した品質管理により、高い安全性を実現しています。

ただし、自然環境の変化や新たな汚染物質に対するリスクは完全にゼロではありません。

RO水の安全性

RO(逆浸透膜)水は、極細の膜により微粒子やイオンレベルの物質まで広範囲に除去します。

PFASなどの新たな汚染物質に対しても高い除去効果を発揮するため、安全性の面では優れています。

一方で、有益なミネラル分も除去されるため、味わいや栄養面では天然水に劣る場合があります。

用途に応じた選択が重要

赤ちゃんのミルク作りや健康面を最優先に考える場合はRO水、自然の風味とミネラルを楽しみたい場合は信頼できる天然水を選ぶなど、用途に応じた選択をすることが大切です。

どちらを選ぶ場合でも、メーカーの品質管理体制と検査結果の確認は欠かせません。

安全な採水地の水を選ぶための実践的なチェックリスト

実際に商品を選ぶ際に使える、具体的なチェックリストをご紹介します。

商品選択時の確認事項

必須チェック項目

・水質検査結果が定期的に更新されているか

・PFAS(PFOS・PFOA)の検査が実施されているか

・採水地の詳細情報(所在地、深度等)が公開されているか

・第三者機関による検証を受けているか

・ISO22000等の品質認証を取得しているか

プラス評価項目

・採水地周辺の環境保全活動を実施しているか

・工場見学や採水地見学を受け入れているか

・消費者からの問い合わせに丁寧に対応しているか

・業界団体に加盟し、自主的な品質向上に取り組んでいるか

避けるべき商品の特徴

・水質検査結果が古い、または公開されていない

・採水地の情報が曖昧または非公開

・異常に価格が安い(適切な品質管理にはコストがかかるため)

・問い合わせに対する回答が曖昧または遅い

よくある質問と回答

採水地の水の安全性について、よく寄せられる質問にお答えします。

Q:山の水なら無条件で安全なのでしょうか?

A:残念ながら、そうとは限りません。

山域でも季節や降雨により濁度が変化しますし、上流域の開発や汚染により水質が悪化する可能性もあります。

大切なのは、現在の水質状況を科学的なデータで確認することです。

Q:PFAS汚染は本当に心配すべき問題ですか?

A:はい、注意が必要な問題です。

PFASは「永遠の化学物質」と呼ばれるほど分解されにくく、長期的な健康影響が懸念されています。

ただし、日本の主要メーカーは積極的に検査と対策を行っており、基準値を大幅に下回る製品が多いのも事実です。

購入前にPFAS検査結果を確認することをおすすめします。

Q:採水地が都市部に近いと安全性は劣るのでしょうか?

A:必ずしもそうではありません。

都市部近郊でも、深層地下水を利用し、高度な浄水処理を行うことで高い安全性を確保している例もあります。

重要なのは地理的条件よりも、実際の水質管理体制と検査結果です。

Q:海外の天然水と比べて、日本の採水地の水はどうですか?

A:日本の水質管理基準は世界的に見ても厳格で、品質の高さが評価されています。

また、日本の天然水の多くは軟水のため、日本人の味覚に合いやすく、赤ちゃんにも安心して与えられます。

海外製品を選ぶ場合は、輸送過程での品質管理や、日本の基準に適合しているかを確認しましょう。

まとめ:本当にキレイな採水地の水を見極めよう

採水地の水が本当にキレイかどうかは、見た目や場所の美しさだけでは判断できません。

重要なのは、科学的なデータと透明性の高い品質管理体制です。

水質検査結果の公開状況、PFAS等の最新汚染物質への対応、第三者機関による検証、情報開示の充実度といった観点から総合的に判断することが大切なんです。

富士山や北アルプス、九州など魅力的な採水地は数多くありますが、最終的な安全性は採水地の管理と製造メーカーの姿勢によって決まります。

名水百選などのブランドイメージに惑わされず、最新の検査データと品質管理体制を確認して選びましょう。

そうすることで、本当に安全でおいしい水を毎日安心して飲み続けることができますよ。

あなたの健康と安心のために、ぜひこの記事の内容を参考にして、信頼できる採水地の水を選んでくださいね。

おすすめ記事

-

2025.10.28

オフィスのウォーターサーバー導入費用を徹底解説!月額相場から人数別シミュレーションまで

-

2025.08.25

災害時にウォーターサーバーは使える?停電・断水対応機種と備蓄方法を完全解説

-

2025.08.27

自家製麺は「水」で劇的に変わる!軟水・硬水の違いと理想的な使い分け術

-

2025.08.28

愛犬の水は軟水がベスト!硬水との違いと安全な水の選び方を完全解説

-

2025.08.26

ウォーターサーバーは飲む以外の活用術が凄い!時短・節約・美容に効く使い方